SUCESO GARDELIANO N°50 24/06/2023

A 88 años de su desaparición física, me parece oportuno compartirles una nota realizada en 1936 por la canción moderna a días de llegar los restos de Carlos Gardel a Argentina, donde cuenta íntimamente, como nunca antes en vida del zorzal la intimidad de su casa y el culto a su recuerdo.

Desdés la calle Jean Jaurés, en un barrio tranquilo del Abasto, lejos del ruido indiferente del centro de la ciudad, Allí, en una casa modesta, pero confortable, vive su vejez dolorida una viejecita cuyo recuerdo está hoy en el corazón de todas las personas sensibles del país. Es la madrecita de Carlos Gardel, la anciana que volvió de Toulouse, Francia, para esperar aquí los restos de su hijo.

Lo vio partir por última vez con la sonrisa en los labios, con una juventud renovada en sus ojos, en sus manos, que se hacían alas para acariciarle la frente, y en sus labios que no conocieron jamás otro signo de pureza más ansiada que besarle las mejillas. Lo vio partir con el corazón encendido por la más dulce esperanza de su vida: era la última separación… para vivir después siempre juntos, en Buenos Aires, la ciudad lejana y querida.

Y el destino tendió sobre las almas de estos dos seres la garra despiadada de su mano endurecida, y con una mueca sarcástica se lo llevó a él para siempre, y ahora es él quien en el cielo espera a la viejecita, para envolverla en la cruz de sus brazos.

Izq. Recreación de Carlos Gardel y su madre Bertha Gardes.

Aquí está la madre en una casa que es el extendido pañuelo que recoge en todas las horas el dolor de sus ojos y de su corazón. Una intimidad de recuerdos sale a nuestro encuentro la anciana y nos tiende los brazos. No hemos hablado aún, pero ya sabe las palabras que quisiéramos decirle. Y algunas lágrimas caen de sus ojos. Lágrimas que quisiéramos recoger sobre nuestra alma, pasar nuestra mano tímida sobre su rostro cansado, y que ella imaginara un instante que en nosotros encarna su hijo querido, para que pueda oír una vez, más la suspirada palabra: «vieja querida…»

Ya nunca más. Y ella lo sabe. Lo sabe, pero su corazón no lo acepta. Y entre una lágrima y otra nos lo dice:

—Yo sé que volverá. Aunque me digan que es un sueño, yo solamente sé que volverá.

En un momento cualquiera sentiré su llave en la puerta, sus pasos en punta de pie para asustarme, y mi muchacho caerá en mis brazos para cubrirme de besos.

Y ante nuestro silencio, que se retuerce en un infinito deseo de llorar, la viejecita agrega:

—Cómo nos queríamos, señor, nadie puede saberlo. Todas las mañanas, yo era quien lo despertaba con un mate, pero antes de dárselo ponía en su frente un beso, un beso al que llamábamos el saludo de Toulouse. Alguna vez, cuando me olvidaba de besarlo, Carlitos no me recibía el mate, y ponía un gesto compungido, como si le pasara algo. Y cuando yo caía en la cuenta de mi olvido y lo besaba, ¡cómo se ponía de contento mi muchacho!…

Un matrimonio ejemplar

Con la viejecita vive un matrimonio de los que ya quedan pocos. Don Fortunato Muñíz y su señora están ligados a Gardel y su madre desde hace cuarenta años. Juntos vivieron muchos años, y juntos esperan hoy al hijo ausente, porque como un hijo lo quisieron estos viejos, que dedicaron sus vidas a hacer silencio y comodidad al lado de Gardel.

Ellos mantienen hoy el orden que es como decir que vigilan la vida para que no transcurra dentro de la casa de la calle Jean Jaurés. Todo está allí como cuando Gardel vivía, por obra de las manos de estos viejos. Ellos nos acompañan juntamente con la madre de Carlitos, a recorrer la casa, donde se rinde un emocionante culto a la memoria del gran cantor.

Algunos detalles tristes

Retratos de Carlitos Gardel por todas partes. La viejecita nos describe la época de cada uno de ellos.

—Este es un retrato de mi marido, Paul Gardés, fallecido unos meses antes del nacimiento de Carlos. Es la primera vez que permitiré que se divulgue, pero lo hago con gusto para ustedes, que eran tan amigos de mi hijo.

Y la viejecita ve, con ojos enternecidos, cómo descendemos el cuadro de la pared cabecera del lecho de su hijo, y cómo obtenemos de él una reproducción fotográfica.

Aquí tenía cuatro años. Miren qué hermoso era desde entonces. En esa época ya había en él su destino andariego, y más de una vez desapareció de mi lado, para encontrarlo más tarde en los muelles, entre otros chicuelos de su edad, viendo partir los barcos.

Algo lo atraía hacía el puerto, y los vapores que partían y llegaban tuvieron siempre una sugestión para su alma.

Aquí era ya más grandecito. Entonces fue cuando descubrió su estrella. Tenía veinte años, y su estrella no fue ni entonces una mujer. Su estrella era una verdadera estrella del cielo. Todavía, en estas noches tan lejanas, la veo desde el cielo de esta casa. Él me decía: «Viejita, esa que está allí es mi estrella. Ella me hará triunfar, y usted vivirá en un río de oro…»

Y la estrella cumplió su destino, y la madre evoca hoy, bajo el patio donde soñara abrazada a su hijo, las horas de felicidad que hubieran vivido juntos en Buenos Aires, la gran ciudad que hizo de su muchacho un ídolo.

Por todos los rincones, por todas partes. Aquí sobre una mesita, una pequeña valija enternecedora. La viejecita la abre con sus dedos temblorosos, y dentro… dentro hay un pequeño bebé, rudimentario, de factura casera, que cierra y abre los ojitos, y una cartita doblada. La viejecita nos la alarga, y mientras la leemos en voz alta, porque así nos lo pide, sentimos, sin verlos, que sus ojos están llorando una vez más al oír esas palabras que ya debe saberse de memoria: «Querido Carlitos. Recibí su fotografía, y la he puesto como si fuese una estampa sobre mi mesa de luz. Estoy muy contenta, y en casa todos me envidian su foto. Le mando este bebé porque me imagino que nadie le habrá hecho un regalo así. Si se le ocurriera acunarlo, estoy segura que se acordará de mí, y me daré por muy satisfecha.»

Y ahora, millares de cartas recibe la viejecita, de los rincones más apartados del mundo. La llaman mamá, mamita, y le ofrecen acercarse a su vida para consolarla. La viejecita nos lo cuenta emocionada, y en su humildad se extraña de que la llamen mamita, a ella que, según dice. no ha sabido ser madre más que de su muchacho.

Pero su espíritu maternal asoma ajeno a su intención en los menores detalles, y cuando recorremos la casa, va mirando dónde ponemos los pies, velando de que no tropecemos con algún escalón, que su ternura presume, más alto de lo que es en realidad.

Otros recuerdos lejanos

—Sobre esta mesa grande —nos dice— estaban siempre los papeles de mi hijo. El trabajo era su preocupación más seria. Siempre ensayando, siempre trabajando. En este hall hacía sus ejercicios por la mañana. Y aquí, en esta sala, recibía a sus amigos.

«En esta pizarrita, cuando llegaba tarde, me escribía: «Viejita llámeme a las 9″. Y yo no podía reprimir el recuerdo de su lejana infancia, cuando iba a la escuela y hacía sus deberes sobre la misma pizarra vieja.»

Vemos una gran víctrola, con la colección casi completa de sus discos, cubierta por un paño de silencio, que la viejecita descorre alguna vez, y se deja arrullar por la voz del hijo definitivamente ausente. Y debe tener, seguramente, algo de simbolismo moderno el cuadro de esta anciana fatigada, que sueña con su hijo muerto, y a quien oye cantar canciones tristes para las madres y las novias.

También nosotros como la viejecita hemos conocido la angustiosa tortura de estar frente a la radio escuchando a Gardel. Y entonces, el milagro tuvo en nuestro corazón matices casi patéticos. Allí está él con su voz que sabe todas las miserias de la vida, voz que se hizo canto para disfrazar todas las tragedias del mundo.

Berthe Gardes descendiendo del vapor llegando a BsAs desde Francia, 17 agosto 1935.

Entonces, oyéndolo, hemos pensado en el insondable misterio de la vida y la muerte, esta vida nuestra, fría y anónima, y esta muerte de él, que es vida cálida y presente en el corazón de todos los argentinos.

Dice bien la viejecita que un día volverá Carlitos Gardel. No solamente una vez.

Muchas veces se acercará hasta nosotros, y su eterna sonrisa dirá que ni la muerte ha sido capaz de matar su alegría para con todo el dolor de la tierra.

Pero, mientras tanto, esta voz suya, que difunde la radio extrayéndola de sus discos, mientras sus restos viajan sobre el mar, lacera el corazón con una angustia que muerde las carnes, con una angustia que nos traslada hasta la casa de la calle Jean Jaurés, donde una mujer que ya se curva hacia la tierra saca todavía de su corazón fuerzas suficientes para buscar a su hijo en una estrella lejana.

En otro rincón, un piano, sobre cuya consola las manos amorosas levantaron un pequeño altar. Allí está la fotografía última de Carlitos, con su sonrisa llena de luz, con su cabeza juvenil y sus ojos bondadosos, y envuelve un extremo del marco la cinta patria argentina. A su alrededor, siempre flores frescas, flores de la emoción de los tres viejecitos que caminan en esta casa en puntas de pie, para no interrumpir el sueño del muchacho que duerme.

También allí regalos por todas partes. Un florero lleno de tulipanes hechos de pluma real, con su eterna juventud color fuego, fuego sin perfume como el que lamió las carnes del cantor en su último vuelo.

Y, frente al retrato, los dolorosos recuerdos de la madre:

—Mi hijo creía en Dios. En el colegio San Carlos hizo los seis grados primarios, y el primer año de bachillerato. Allí tomó su primera comunión. Entonces tenía catorce años, y mi vida era muy sufrida y trabajosa.

A una pregunta nuestra nos contesta:

—Carlitos nació en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, y llegamos a Buenos Aires el 10 de marzo de 1893. De modo que hubiera tenido ahora 45 años, pero la vida Ie regaló una juventud perpetua, como al personaje de «El retrato de Dorían Grey». También Gardel nació para vivir una eterna juventud, sin arrugas y sin vejez. Por eso, tal vez, se lo llevó la muerte, en pleno triunfo, en un vuelo elegante, para que su trayectoria no se interrumpiese con la muerte vulgar de la gente común.

—Mis primeros años aquí—nos dice la madre—, fueron laboriosos. Yo trabajaba como planchadora y no podía atenderlo.

Entonces fue que esta señora que hoy me acompaña se hizo cargo de él y lo cuidaba.

Era ya un muchacho inquieto, y no podía estar mucho tiempo sin sentir necesidad de cambios. Desfiló por todos los aprendizajes. Lo puse una vez como ayudante de un joyero, y a los pocos días me fue a ver para regalarme un anillo que me había hecho. No pensaba más que en eso, en mostrarme su cariño de hijo bueno.

—¿Y después de la primera infancia? —preguntamos.

—Desde los quince años puedo decir que comenzó a cantar y a causar la admiración de cuantos lo escuchaban. Se sentaba en los umbrales de las puertas, y a su alrededor un enjambre de muchachos le hacían rueda. Las familias lo invitaban a cantar en sus casas, y a veces se quedaba con ellas hasta quince días, teniéndome sobresaltada por su ausencia.

El primer dinero que logró cantando lo obtuvo en el Armenonville. Allí le dieron treinta pesos, que vino loco de alegría a traerme,..

Y la viejecita vuelve a enjugarse los ojos, recordando la frase del hijo: «La voy a hacer vivir en un río de oro, viejita. Voy a ganar millones para usted, porque tengo una estrella…»

Y cuando habla de la tragedia…

Nosotros no hemos querido hablar de la tragedia de Medellín. Ella misma se acerca al tema, y mientras habla sus ojos están anegados en lágrimas.

—Todavía no me explico cómo pudo haber sucedido. Mi hijo nunca quiso subir en un aeroplano. ¿Cómo le parece a usted que habrá sido el choque?

—Nadie lo sabe, viejita, solamente la fatalidad que lo dispuso…

—Yo creo que debe haber sido así —dice ella. Y con su mano temblona hace sobre la mesa un plano cuyo recorrido debe haber repetido mil veces, y nos da a entender que el avión alzó vuelo y chocó con otro al encontrarse después de pasar un bosque espeso.

—No creo que tenga la culpa el piloto —agrega… Y de nuevo piensa en cómo habrá sido que murió su hijo, que seguramente la debe haber nombrado en sus últimos momentos. Ella querría saber si hubo algún término de lucidez en esa muerte, si hubo sufrimiento, recuerdos… Pero no lo sabe… Ni nadie lo sabrá nunca.

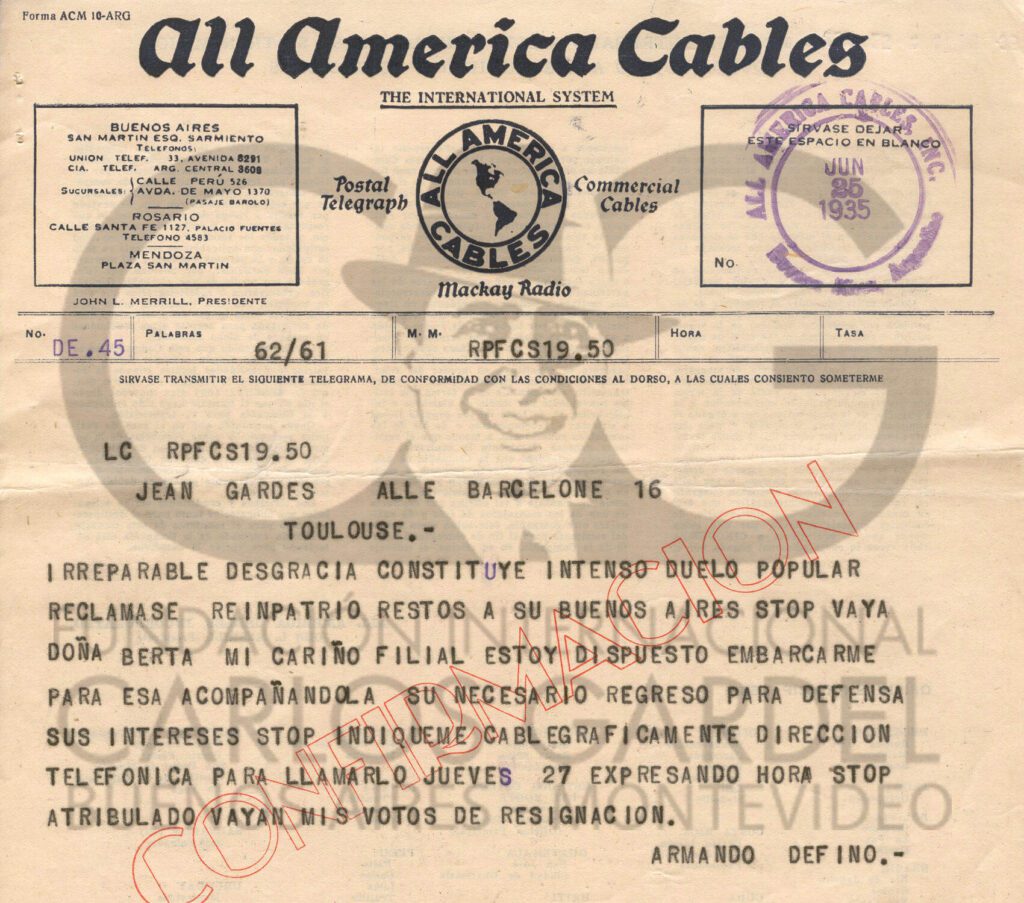

Telegrama de Armando Defino a Bertha Gardes por repatriacion, 25 de junio de 1935.

Bertha Gades sobrevivió a su hijo 8 años, enclaustrada, rodeada de recuerdos, cuidada por Armando Defino y su mujer Adela Blasco de Defino, falleció el 7 de julio 1943, a los 78 años de edad, sus restos descansa junto a los de su hijo en el cementerio de la Chacarita.

Fundación Inter. Carlos Gardel